|

|

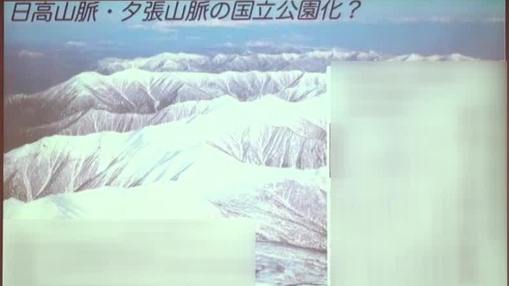

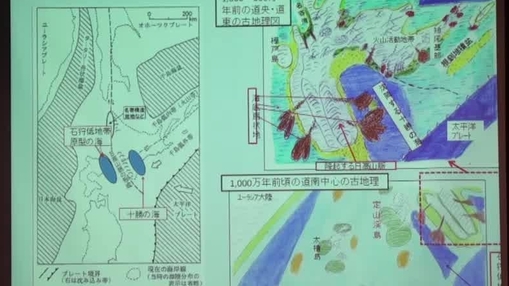

「動かざること山の如し」という言葉がありますが、一方では「桑田変じて滄海となる」という言葉もあります。地球の年齢(46億年)の時間スケールで見ますと、地球表層部(深部も)は常に千変万化しており、山が海になるどころか大陸が移動し、互いに衝突もします。北海道の背骨といわれる日高山脈では、地球の内部や地表で起こるいろいろな出来事(地殻変動)がよく観察できます。また、隆起した山脈は「出る杭は打たれる」の喩えのように、風雨により侵食されます。講演では、日高山脈を例に山脈の生い立ちの一例を紹介するともに、山脈ができたことによる影響についてもお話しします。

|

教員:

在田 一則(総合博物館) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

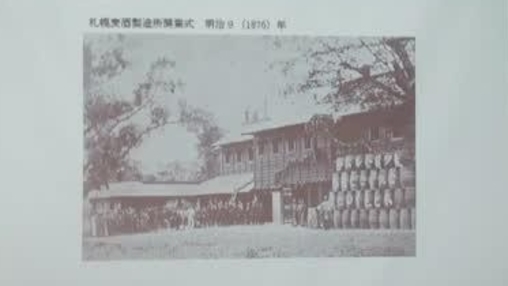

~北の都の一千万年史~

|

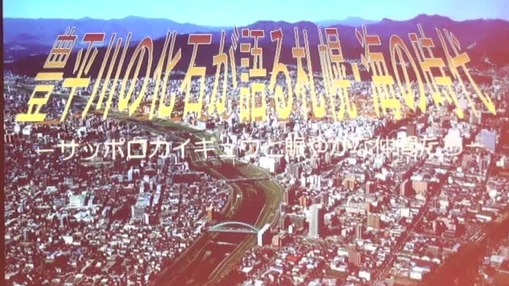

札幌の中心部は豊平川の扇状地の上に成り立っていますが、豊平川とその流域は「命をつなぐ水」、「憩いの緑」、建築用の石材、鉱物資源(豊羽鉱山)など、明治期以来、札幌市・市民に多大な恩恵をもたらしてきました。鉱物資源・温泉・地震・カイギュウ化石などに関連して、自らの足・手・眼で直接確かめた地学的データを基にしながら、豊平川流域の地質を明らかにし、一千数百万年前までの地史を語ります。合わせて、直下型地震の発生や地震動で問題となる札幌の地下構造・地盤の成り立ちについて解説します。

|

教員:

岡 孝雄(アースサイエンス株式会社) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~サッポロカイギュウと賑やかな仲間たち~

|

人類が登場するはるか以前の札幌の歴史は、地下の地層に閉じ込められています。その世界を垣間見せてくれるのぞき窓となるのが、地表を削り地層を露わにしてくれる日本有数の急流豊平川です。 2003年、豊平川の中流域(小金湯)からカイギュウという大きな動物の化石が発掘され北太平洋に生息した大型のカイギュウ類の進化と系統を明らかにしました。豊平川からはその後も次々と新たな化石が発見され、札幌の海の時代とそこに生きた仲間たちの姿を明かにしつつあります。

|

教員:

古澤 仁(札幌市博物館活動センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

札幌の市街地から20km以上離れた定山渓温泉は、明治6年にライマンにより報告された「北海道地質測量報文」にも記載されており、歴史があり、北海道を代表する大規模温泉地の一つです。一方、市街地にある温泉は昭和50年代以降にボーリングにより開発されたもので、生活圏内にあり利便なことから急激に増加し、現在では銭湯やマンションなど約50施設で利用されています。ところが、この市街地に隣接した藻岩山、円山、荒井山、手稲山のふもとに、明治から昭和初期にかけて8つの温泉利用施設がありました。温泉は自然湧出や定山渓から引いたもので、古い資料などから、その全貌を明らかにします。

|

教員:

藤本 和徳 (総合研究気候地質研究所) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「蝶は花の蜜を吸い、花は蝶に花粉を運んでもらうことで、両者はお互いに利益を得ている」- 広く知られるこうした理解は間違いではありませんが、詳しく調べると両者の関係はけっして固定的ではなく、環境や相手の振る舞いに応じて変化するダイナミックな関係であることがわかってきました。本講演ではまず、昆虫と被子植物が互いに影響を及ぼし合ってきた進化の歴史を概観します。また身近な例として、セイヨウオオマルハナバチの移入によって生じる問題などを取り上げます。これは現在進行中の流動的な現象であるため、正しい答えを示すというよりも、様々な側面を見ることで自然を複眼的に考えるきっかけになればと思います。

|

教員:

稲荷 尚記 (総合博物館資料部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

鱗翅目(チョウ目)は顕花植物と共に進化してきた昆虫です。その幼虫の大部分は顕花植物を食べて成長し、成虫は花の蜜を吸うものが多く、顕花植物とは切っても切れない関係にあります。したがって、あの薄い葉の中の組織だけを食べて成長するガの仲間がいてもなんら不思議は無いのですが、ハモグリガ類の話をすると信じられないと思う人が多いのも事実です。今回、お話するホソガ科も、その殆どの種類の幼虫が葉の中の組織だけを食べて成長を完了するハモグリガ類の仲間です。したがって、成虫(ガ)になっても非常に小さく、世界最小のガの一種も、このホソガ科にみられます。しかも、幼虫は成長に伴って葉の中の食べる部分を変え、形態や摂食方法を変える種類もいます。鱗翅目(チョウ目)の中で、このように形態変化(可変態)をしながら成長することが知られているのは、ホソガ科を含めてわずかのグループに限られています。この講座では、ホソガ科の様々な形態変化と分類の関係を中心に、私がたどってきた研究の道筋を織り交ぜながらホソガ科の話をしたいと思います。

|

教員:

久万田 敏夫 (元農学部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

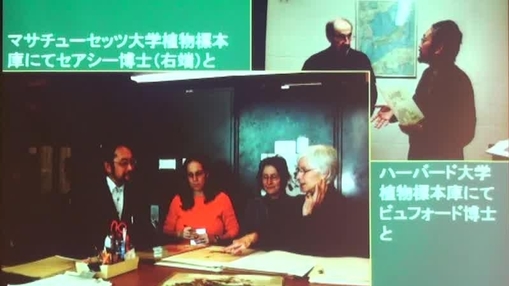

企画展示「クラーク博士と札幌の植物」の内容紹介を行います。

クラーク博士は1876年7月31日に札幌に到着し、翌年4月16日には札幌を離れました。この間に、札幌農学校の礎を築き、実学主義・フィールド主義を実践したことで知られています。本展示では一昨年(2009年)にアメリカと日本で「再発見」されたクラーク博士とペンハローが札幌周辺で採集した維管束植物と地衣類の標本を公開し、北大に脈々と伝わるフィールド主義の原点をご紹介します。あわせて、日本の植物が植えられているマサチューセツの様子や、クラーク博士関係の手紙なども紹介する予定です。

|

教員:

高橋 英樹 (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

四方山話(よもやまばなし)

|

とかくつまらないもの、役に立たないものの例えに使われる“ 石” ですが、私たちの身近にある岩石・鉱物は人間にとって色々な意味で重要な存在でもあります。今回は、私たちの日常生活の中で意外なところで利用され恩恵を被っている身近な“ 石” について、幾つかの例やエピソードを交えて紹介すると共に、今や21 世紀の人類にとって最大の課題でもある特殊な岩石が関係した資源問題についても言及します。

|

教員:

松枝 大治 (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

人文科学は結局のところ、人間とはなにかを追求する学問であり、自然科学は、人間の存在基盤・条件を解明する学問だと考えられます。考古学は、人間活動の結果残された物的資料によって、その活動を復原・推定し、人間の歴史を理解する学問です。わたしたちの暮らす北大キャンパス-札幌の街-石狩低地帯から考古学的に北海道の歴史を考えてみましょう。

|

教員:

天野 哲也 (総合博物館/理学院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

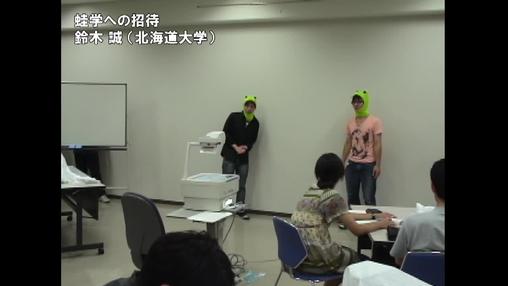

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構 ) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

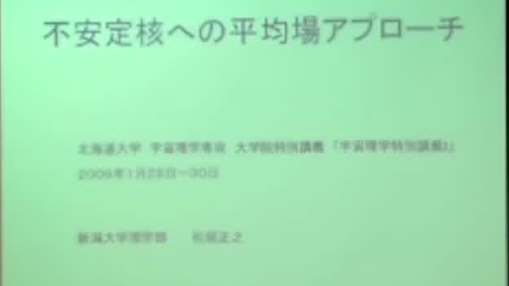

不安定核への平均場アプローチ

|

広範な質量領域での原子核の構造を包括的記述する理論的枠組みとして有望視されている自己無撞着平均場理論の骨格を習得することは目的である。特に、近年の原子核物理での中心的課題となっている不安定原子核において現れる特徴的な核変形、集団励起や対相関現象の基本的知識とこれらを記述するための理論的方法を習得することを目的とする。

|

教員:

松尾 正之 (新潟大学 理学部) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

文明と科学・自然環境について「遺したいものやまやま」の見地から「博物館、自然環境」について私的考察を試みたい。

全人教育と全人活躍の場をスケーリング解析からも言及したい。

|

教員:

佐藤 利幸(信州大学理学部) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育学部, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

宇宙には,どんなところにどのような氷があり,それらは惑星や彗星などの形成とどのようなかかわりをもっていたのだろう? 暗黒星雲にあった氷微粒子が集まって太陽系の惑星がつくられていった物語をひもといてみよう。

|

教員:

香内 晃(北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

気候はなぜ変動するのでしょう?科学者たちはどうやって変動を監視しているのでしょう?これらの疑問に答えます。また、世界各地にいる研究仲間たちの取り組みやその素顔もお話いたします。

|

教員:

藤原 正智 (環境科学院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球のオーロラは大気中の酸素や窒素が出す固有の色をしています。木星などにもオーロラが存在しますが、その光の色は地球と異なります。オーロラを観測することにより、その星の大気と宇宙環境を知ることができます。

|

教員:

渡部 重十 (北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠 (高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

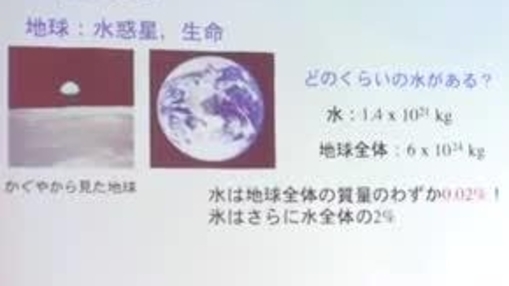

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に天文学、地球科学と生物を学び、宇宙の進化から生命までを見ていきましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースではサイエンス1およびサイエンス2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

この授業の目標は以下の通りです。

1.将来の仕事に役立つ科学的知識を得ること

2.放射性廃棄物や環境問題、遺伝子組み換え食品や食品照射などの科学に関係 する社会問題に関して自分で判断できるだけの科学的知識を持つこと

3.将来自分の子供に科学を教えられるようになること

4.人間の叡智と科学の楽しみを知り、自然科学的世界観を構築すること

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に物理と化学を学び、力と物質について理解しましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースでは自然科学1および自然科学2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。主に、物理と化学の内容を理解し、サイエンスの本質に迫ります。

また授業中に皆さんに解答用のリモコンをお配りしますので、授業途中に出される問題やアンケートに答えてもらいます。クイズ番組の解答者になったつもりで授業を楽しんでください。毎回ランキングで優秀解答者は景品がもらえます。易しい問題だけでなく、理系の優秀者でも難しい問題も混ぜますので、景品をもらうのは優秀さよりも運が重要になるかもしれません。

決してトピックス的な授業ではなく、重要なサイエンスの知識を網羅しますので、一緒に人類の叡智を楽しみましょう。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「地衣類(ちいるい)とは何か?」「自然界における地衣類の役割」といった、ごく基本的な知識から「ひとに与える地衣類の価値と役割」「有名な日本の地衣類学」また、3月3日より開催される企画展示『クラーク博士と札幌の植物』に関連し、「北海道の地衣類学におけるクラークの研究の役割」「絶滅の恐れがある地衣類」など、普段あまり聞くことのない『地衣類』の世界について、詳しく、そしてわかりやすくお話します。

|

教員:

スヴェトラナ・チャバネンコ (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 植物

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション 高橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 高橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 高橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

高橋 英樹(総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 魚類

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

今村 央(水産科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 昆虫

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

諏訪 正明(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 地学

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

加藤 誠(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

数値解析と数値計算の基礎とその応用について解説する.

単に数学の理論のみならず,その数値解析方法の計算機への実装・応用能力も重視する

|

教員:

坂上 貴之(理学研究院) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |